「親の介護が現実になってきたけど、何から手をつければいいかわからない」

「兄弟と話し合いもできていないし、制度もわからなくて不安…」

そんなふうに、これから親の介護に向き合おうとしている方の悩みを解決する記事です。

本記事では、介護の現場を10年間見てきた現役ケアマネジャーが、介護初心者の方に向けて「最初に知っておくべきこと」「事前にしておきたい準備」「いざ始まった時の流れ」をやさしく丁寧に解説します。

■この記事で得られる3つのこと

- 親の介護が始まるサインと、心構え

- 介護が始まる前に準備しておくべきこと

- 利用できる制度やサービス、介護が始まった後の流れ

この記事を最後まで読めば漠然とした不安は整理され「何をすればいいのか」がはっきりします。

介護を一人で背負わず家族や制度を上手に活用しながら、無理なく向き合える一歩を踏み出せるようになります。

目次

- 親の介護の基本知識と心構え

- 親の介護が必要になるきっかけ

- 初めての介護に必要なマインドセット

- 親の介護と子どもの扶養義務とは

- 利用できる制度・介護サービス

- デイサービス・訪問介護・ショートステイ

- 高齢者支援サービス

- 福祉用具・住環境整備の補助金制度

- 職場で使える介護支援制度(介護休暇・休業)

- 親の介護が始まったときの基本的な流れ

すべて表示

親の介護の基本知識と心構え

親の介護は突然始まることも多く、心構えや基本的な知識が欠かせません。いざという時に慌てないための備えを紹介します。

親の介護が必要になるきっかけ

親の介護が必要になる年齢は決まっていませんが、次のような「日常の小さな変化」がきっかけで求められます。

親の介護が必要になる具体的な例は次のとおりです。

- 自宅で転倒して歩けなくなる

- 料理や掃除をしなくなり、不衛生な環境になる

- 同じ話を何度も繰り返すなど、記憶が曖昧になる

- 服の着替えやお風呂を嫌がるようになる

- 食事や入浴は自分でできない

- 会話がまともにできない

これらは、すべて「介護のサイン」です。小さな変化を見逃さず、早めに対処することで、重度の介護を防ぐことも可能です。

初めての介護に必要なマインドセット

介護は、長期間にわたる可能性が高い「マラソン」のようなものです。そのため次のような考え方を持つことが大切です。

- 完璧を目指さない

- 親の気持ちを尊重する

- 一人で抱え込まない

- 介護サービスは積極的に利用する

また、心の準備として、「親も老いる」という現実を受け入れることも重要です。

親の介護と子どもの扶養義務とは

民法第877条では「直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある」とされています。つまり、親子には法律上の扶養義務があります。

しかし、この「扶養義務」は無制限ではありません。

実際には以下のような考え方になります。

- 自分の生活に支障がない範囲で支援すればよい

- 経済的・体力的に無理な場合は、行政サービスを利用できる

- 兄弟姉妹がいる場合は、全員に同じように義務がある

したがって、親の扶養や介護は一人で背負い込まず、可能な範囲で協力し合いながら進めることが大切です。

利用できる制度・介護サービス

親の介護が始まったら、まず知っておきたいのが公的な支援制度や介護サービスです。負担を軽減し、安心して介護を続けるために活用できる制度をご紹介します。

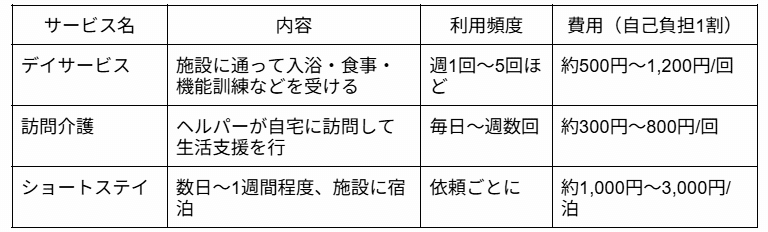

デイサービス・訪問介護・ショートステイ

親の介護を始めたとき、まず活用してほしいのが「介護保険サービス」です。その中でも特に多くの家庭で利用されているのが、以下の3つのサービスです。

高齢者支援サービス

介護保険以外にも、各市町村で実施している「高齢者向けの支援サービス」があります。

【主な内容】

- 配食サービス(お弁当の宅配)

- ごみ出し支援

- 見守り訪問サービス

- 買い物代行や外出同行

- 理美容の訪問サービス

これらは、介護認定を受けていなくても利用できるケースもあります。とくに、要支援の段階や介護がまだ必要ない高齢者にとって心強い支援です。

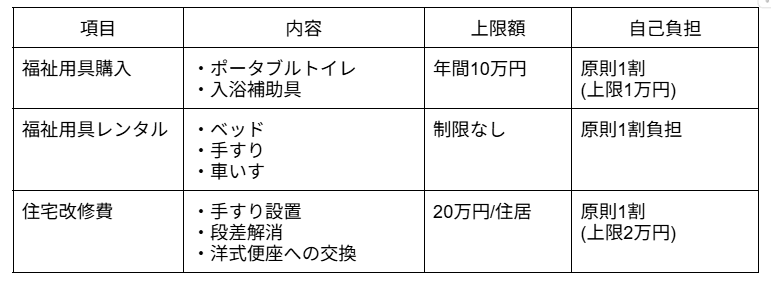

福祉用具・住環境整備の補助金制度

自宅での介護には、福祉用具や住環境の整備も重要です。介護保険制度では、以下の2つの支援が利用できます。

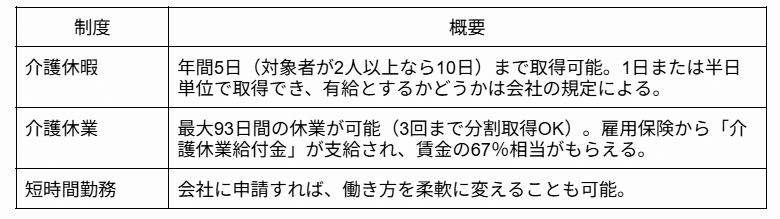

職場で使える介護支援制度(介護休暇・休業)

働きながら介護をする人のために、労働基準法や介護休業法☆ ☆ ではさまざまな制度が用意されています。

親の介護が始まったときの基本的な流れ

親の介護が必要だと感じたら、まずは相談から始めましょう。支援を受けるための基本的な流れを知っておくことで、スムーズに準備や対応ができます。

地域包括支援センターに相談する

親の介護が必要だと感じたとき、まず頼れるのが「地域包括支援センター」です。

市区町村ごとに設置されている公的な相談窓口で、介護の知識がなくても無料で相談できます。

たとえば、以下のような悩みに対する解決策を専門の職員が丁寧に教えてくれます。

- どのサービスが使えるのか知りたい

- 今後どんな手続きが必要か知りたい

厚生労働省によると、地域包括支援センターは全国に5,431ヶ所あり、高齢者やその家族の生活支援の拠点と位置付けられています。

参考:厚生労働省|令和6年度 第1回地域包括ケア推進都県協議会 「地域包括支援センターに係る法改正等について 」

要介護認定を受ける

介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。

親がどれくらい介護が必要かを市区町村に判断してもらう制度です。

認定を受けると「要支援1~2」「要介護1~5」のように段階的に区分され、それに応じたサービスを利用できるようになります。

厚生労働省によると、認定を受けた人の約58%が「要介護1~2」の軽度~中程度の支援が必要という結果でした。

要介護認定を申請するには、まず市区町村の窓口または地域包括支援センターに連絡をし、訪問調査と医師の意見書をもとに判定を受けます。

参考:厚生労働省|介護給付費等実態統計月報(令和5年 10 月審査分)結果の概要

ケアマネジャーと連携する

要介護認定を受けると、次に「ケアマネジャー」と呼ばれる専門職がつきます。

ケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら介護サービスを選び、全体の計画(ケアプラン)を作成してくれる存在です。

ケアマネジャーは、以下のようなサービスを行ってくれます。

- サービスの手配(訪問介護や通所リハビリなど)

- 利用者の様子を定期的にチェック

- 介護保険の利用手続きの代行

介護に慣れていない家族にとって心強い味方になります。

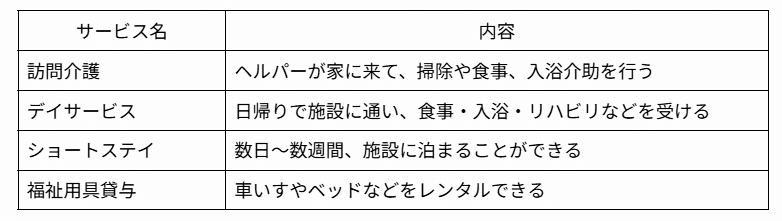

介護保険サービスを利用する

ケアマネジャーが作ったプランに基づき、いよいよ介護保険サービスの利用が始まります。

代表的なサービスには以下のようなものがあります。

これらはすべて要介護度に応じて「自己負担1~3割」で利用できます。

特に家族が日中仕事をしている場合は、デイサービスやショートステイをうまく使うと安心です。

親の介護を「したくてもできない」場合の対応

本章では親の介護をしたくてもできない場合の対応を解説します。

生活に余裕がないことを伝える・認めてもらう

- 金銭的に難しいときの制度利用・生活保護を活用する

- 専門家やケアマネに相談し、親を説得してもらう

それぞれ見ていきましょう。

生活に余裕がないことを伝える・認めてもらう

介護は体力・時間・お金のすべてを使い、大きな負担になります。

親を大事にしたい気持ちはあるけど、自分の生活で精一杯という現実を抱える人は少なくありません。

まず自分の限界を認め、家族や専門家に正直に話すことが大切です。

介護離職の実態からもわかるように、厚生労働省の「介護離職に関する実態調査」(令和元年)によれば、年間で約10万人が介護を理由に離職していると報告されています。

無理をすれば、家庭の崩壊や経済的破綻を招きかねません。

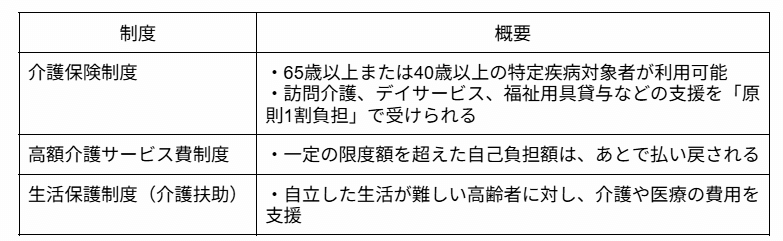

金銭的に難しいときの制度利用・生活保護を活用する

経済的な理由で介護が難しい場合、公的制度を活用すると解決できる場合があります。

たとえば、次のような制度があります。

令和4年度の厚生労働省資料では、生活保護受給者のうち約45%が65歳以上の高齢者世帯であると報告されています。

このように、制度は決して特別なものではなく「介護をしたくてもできない」現実の中にある人々のための支えです。

専門家やケアマネに相談し、親を説得してもらう

親が介護を拒んでいたり、子の言うことを聞かなかったりする場合は、専門家の力を借りて説得してもらうという選択もあります。

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、本人・家族の間に立って話を聞き、介護サービスの調整をしてくれるプロです。

地域包括支援センターや市区町村の介護相談窓口でも、次のような支援が受けられます。

- 第三者の立場から、親に「客観的で中立な説明」をしてくれる

- 認知症や加齢により判断が難しい場合、適切な支援につなげてくれる

- 介護サービスや施設入居の提案と調整をしてくれる

一人で抱え込まず、専門家と連携することで、親も子も安心して介護に向き合うことができます。

まとめ

本記事では、親の介護の基礎知識やサービス、流れなどを解説しました。

本記事の内容を理解すると、親の介護が必要になっても、焦らずに取り組むことが可能です。

ぜひ、以下のポイントを何度でも見返してみてください。

- 親の介護は段階的に始まる

- 介護前の話し合いが鍵になる

- 制度の活用で負担を軽減できる

- ケアマネとの連携が支えになる

- 兄弟間の協力体制が重要である

- 感情的な負担は一人で抱えない

- 自宅・施設の選択肢を知っておく

- 「支え合い」の意識を持つこと

介護は突然始まることが多く、事前の準備と情報収集が大きな安心につながります。

無理のない範囲で、家族や地域と協力しながら前向きに取り組んでいきましょう。

コメント